本記事はPRを含みます

取材・執筆:2025-07/公開:2025-07-19/最終更新:2025-08-18

\3ヶ月契約って不安?実際どうなの?/

「応援ナースって実際どうなの?」

「3ヶ月契約って不安じゃない?」

最初は自分に合うかな…って、めっちゃ悩みました。

「私は数週間で慣れました(個人差あり)」

そんな不安を抱える看護師さんに向けて、今回は東大卒ナースによる特別インタビューをお届けします。

東京大学卒・応援ナースAさん(仮名)

———

徳之島・根室・高知・種子島など、全国各地の医療現場で活躍してきたAさん。

応援ナースとしての働き方・メリット・本音のリアルを、余すことなく語っていただきました。

地方医療に関心がある方、応援ナースを検討中の方、

「自由な働き方」を模索している方は必見です!

まずは条件だけチェック

【免責】本記事は体験談であり、医療・法・労務・投資の助言ではありません。最終判断は所属機関の規定や専門家へ。緊急時は119、迷ったら#7119(救急相談)へ。

応援ナースになったきっかけ〜東大卒ナースのキャリアの転機

「地方の医療に関わりたい」

「いろんな地域で看護したい」

そんな思いから、私は応援ナースという働き方を選びました。

同じ道を選ぶ人は周囲にほとんどおらず、最初の勤務地には徳之島を選び、1年契約でスタート。

春夏秋冬それぞれの季節を離島で経験してみたい――。そんな気持ちも背中を押してくれました。

へき地医療支援機構を中心に、行政、へき地で勤務する医師、へき地医療に協力する施設・機関、そしてへき地の住民がそれぞれ連携・協力し、かつ他の都道府県の先進事例にも学びながら、効果的・効率的で持続可能性のあるへき地への医療提供体制の構築を行う。

引用)厚生労働省

勤務地の選び方と印象的だった地域とは?

「四季とともに働く」応援ナースのリアルな体験から学ぶ勤務地の選び方

勤務歴

- 徳之島(1年)🌴

- 根室(半年)❄️

- 高知(3ヶ月)

- 種子島(3ヶ月)🌴

特に心に残っているのは、徳之島と根室の2つ。

「徳之島は人も自然もあたたかい場所でした」

徳之島は自然も人もあたたかく、生活コストも低くて暮らしやすい環境でした。

一方の根室は移動の大変さに加え、医療体制の繊細な連携を肌で実感する場所でした。

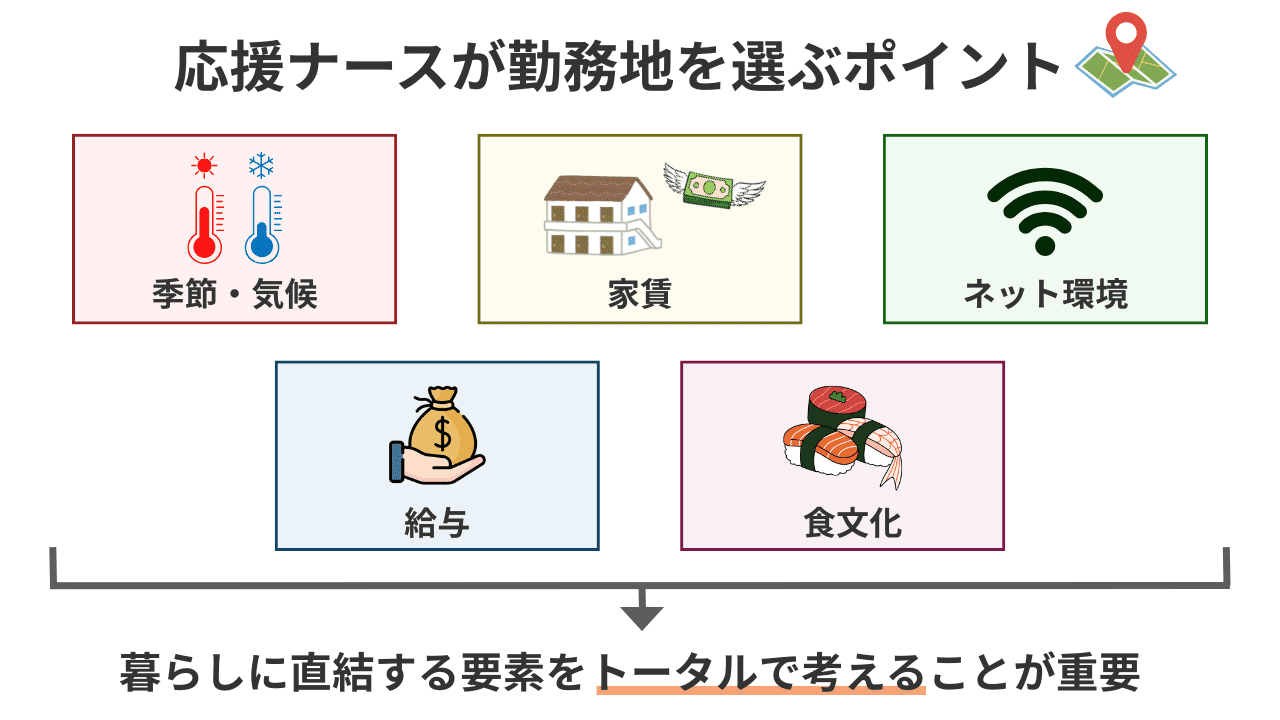

勤務地を選ぶ際には、

「季節」・「家賃」・「ネット環境」・「給与」・「食文化」など、

暮らしに直結する要素をトータルでチェックするのがポイント。

とくに「車なしでは生活が成り立たない地域」には要注意です!

3ヶ月契約がちょうどいいと感じたワケ

✅ 気軽に挑戦できる

✅ 委員会や受け持ちがない

✅ 人間関係に悩みにくい

── そんなメリットが多い 3ヶ月契約 は、私にとってぴったりの働き方でした。

6ヶ月以上になると「縛られる感覚」が出てくるけれど、3ヶ月ならお試し感覚でスタートできる。

合えば延長、合わなければ次へ。そんな柔軟な働き方が自分にはちょうどよかったと感じています。

私の感覚としては…

はじめての3ヶ月契約は「お試し」で始められて気楽でした。

実際、1ヶ所目は相性が良くて延長。

「とりあえず3ヶ月」が、私には合ってたなって思います。

合えば延長、合わなければ次へ。

そんな柔軟な働き方が、私にはちょうどよかったと感じています。

※契約条件や教育体制は施設・時期で大きく異なります。

限られた資源、通じにくい言葉…それでも心が通う離島医療のやりがい

離島の医療現場では、いまだに紙カルテや独自の記録文化が根強く残る施設もあり、情報共有の難しさを実感することが多い。

電子カルテに慣れた身としては、アナログならではの工夫や確認作業が求められる日々だ。

また、限られた人員や医療資源のなかで、いかに質の高い看護を提供するかという課題にも常に直面する。自分の判断や行動が、よりダイレクトに患者さんに影響する環境だからこそ、看護の本質が問われる現場でもある。

それでも地元の言葉で声をかけると、患者さんとの距離がぐっと縮まる瞬間がある。

「看護」は、医療技術だけではなく“通じ合う心”で成り立っていると実感できる場面が多い。

言葉の壁も大きなチャレンジ。リスニングには問題がないが、方言で話すとなるとハードルは高い。。

それでも地元の言葉で声をかけると、患者さんとの距離がぐっと縮まる瞬間がある。「看護」は、医療技術だけではなく“通じ合う心”で成り立っていると実感できる場面が多い。

応援ナースの休日ってどんな感じ? 地方ならではの魅力と“ちょっと不便”なリアル

平日は医療現場に集中し、休日は観光やドライブ、地元スーパーでの買い出しが楽しみのひとつ。種子島ではH2ロケットの打ち上げを観覧できることもあり、地方ならではの自然やイベントに触れられる暮らしが大きな魅力です。

一方で、銭湯がほとんどない/台風で食料が届かないなど、都市部では感じにくい不便さに直面することも。便利さと引き換えに、ゆったりとした時間や地域とのつながりを実感できる——それが、応援ナースという働き方ならではの“暮らしのリアル”です。

応援ナースに向いている人・向いていない人とは?

✅ こんな人に向いています

- 🤝 人間関係に縛られずに働きたい人

- 🚀 新しい土地や環境に飛び込むのを楽しめる人

- 🌿 柔軟なライフスタイルを大切にしたい人

⚠️ 向いていないかもしれない人

- 🏠 一つの職場で腰を据えて働きたい人

- 📘 手厚い教育体制の中でしっかり学びたい人

※特に、新人看護師や経験の浅い方は慎重な検討が必要です。

応援ナースのキャリア、その先にある意外な選択肢とは?

今後も必要があれば応援ナースとして働きたいと考えている一方で、視野を広げて 「昆布漁」や「農業」「介護職」など、看護以外の仕事にも関心を持ち始めている。

特に秋田県の過疎地域で見つけた高収入の介護士求人には興味を抱いており、 「看護師が介護士として働いてみた」という体験記事の構想も進行中だ。

実際に「介護士として働いてみた」体験談は、今後ブログで公開予定です。 現場で感じたギャップや意外な発見も、リアルに綴っていきます。

【免責】本記事は体験談であり、医療・法・労務・投資の助言ではありません。判断は所属機関の規定や専門家にご相談ください。緊急時は119、迷ったら#7119(救急相談)へ。

まとめ:応援ナースという選択肢

東大卒というキャリアを持ちながら、あえて「安定」とは言いがたい応援ナースの道を選び、地方や離島で医療に携わり続ける姿——。

それは、多くの看護師にとって“新しい働き方”の可能性を示してくれるものでした。

安定ではなく“挑戦”を選んだその姿勢が、多くの人に選択肢の広がりを感じさせてくれます。

「3ヶ月からの応援ナース」という働き方は、キャリアの幅を広げるだけでなく、

自分らしい生き方を見つけるヒントになるかもしれません。

地域・期間はあとから相談OK

著者:カッチ

応援ナース/認知症看護認定看護師。北海道・横浜・根室・種子島で勤務経験。医療職の「1年目に知りたかったこと」を取材・発信しています。※本記事は体験談であり個別助言ではありません。取材依頼はメールへ。

取材・執筆:2025-07/公開:2025-07-19/最終更新:2025-08-18

💡看護師だけでなく、薬剤師の世界でも「派遣」という柔軟な働き方が注目されています。詳しくは → 派遣薬剤師とは?【職場別の働き方や派遣薬剤師のなり方も解説】